現在、弁護士がインターネット上(SNSや匿名掲示板)の誹謗中傷や著作権侵害を問題とし、投稿者に対して発信者情報開示請求を行う場合には、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、通称「プロバイダ責任制限法」(通称プロ責法)上の規定を用いて裁判手続を行っています。また、上記の誹謗中傷や著作権侵害を問題として削除請求を行う場合には、専ら民法や著作権法の規定を用いて裁判手続を行っています。

特にプロバイダ責任制限法は、インターネットの急速な発達・普及に対応するため、これまでにも大々的な改正が行われ、令和4年にはそれまでに利用されていた発信者情報開示仮処分に代わる手続として、発信者情報開示命令という裁判手続が創設されました。

これらに関連し、減る気配を一向に見せないインターネット上の誹謗中傷や著作権侵害に対応するべく、さらなる抜本的な法改正が予定されています。

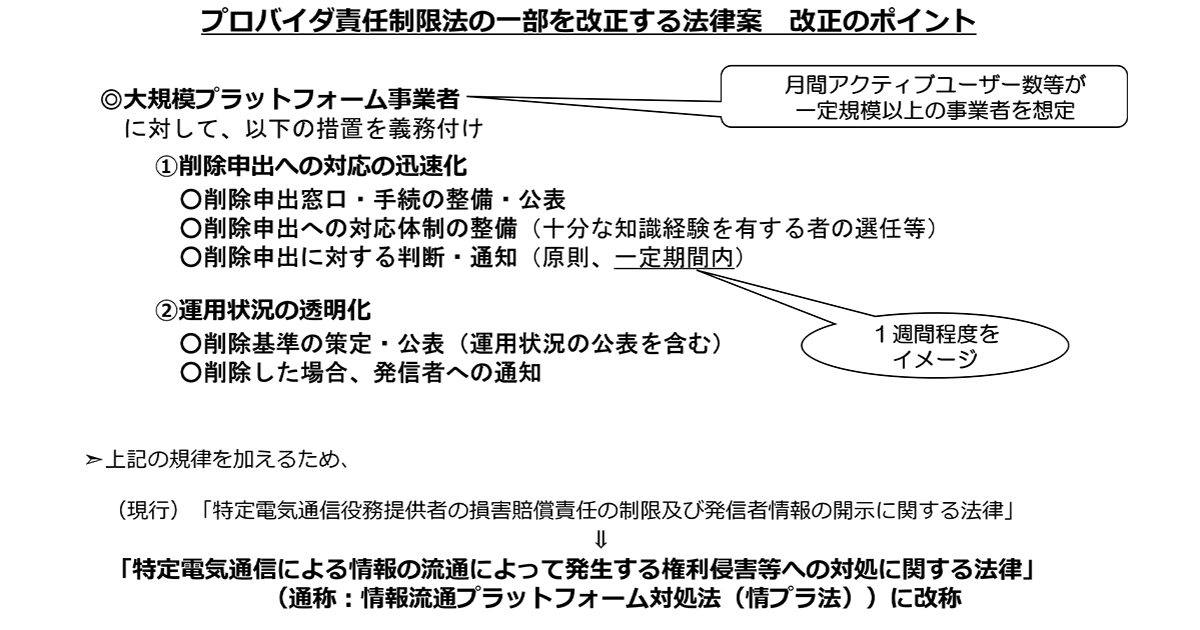

令和6年3月1日、総務省は、(少なくとも現時点では)上記のうち削除手続を迅速化するための制度を創設するとして、プロバイダ責任制限法を改正することを閣議決定したと発表しました。

改正後の法令名も変更されることが明らかにされており、新名称は「情報流通プラットフォーム対処法」(通称情プラ法)となります。ここまでの明らかな法令名の変更を伴う法改正は珍しく、より国民に伝わりやすい名称を企図したものと推察されます。

主な改正点

プロ責法が情プラ法に変わることにより、具体的に発信者情報開示請求や削除請求はどう変わるのでしょうか。(現在の発信者情報開示請求に関する記事はコチラ)

ここで、閣議決定されたものとして公開されている令和6年3月時点での改正法概要は下記のとおりです。(出典は自民党HP)

大規模プラットフォーム事業者

現時点では、主に大規模プラットフォーム事業者を対象として、削除請求に係る窓口の整備や公表、手続きの迅速性の確保及び透明性の担保を目的としていることがうかがえます。大規模プラットフォーム事業者に関する改正法の条項は下記のとおりとされています。

第21条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

1 総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。

一 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。

イ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第25条第2項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

ロ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第25条第2項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

二 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。

三 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。

2 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

3 総務大臣は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。

4 総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第1項の規定による指定及び第2項の規定による指定の解除を行うことができる。

大規模プラットフォーム事業者該当性の認定基準となる総務省令上の数字はまだ確定していないように見えますが、有名どころであるX(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、Tikitokあたりは当然に対象の大規模プラットフォーム事業者に含まれる基準が設定されるはずです。

また、条文は割愛いたしますが、情プラ法第21条の規定により大規模プラットフォーム事業者に区分されるプラットフォーム事業者は、法人の代表者氏名や、海外法人の場合には日本における代表者の氏名若しくは代理人の氏名及び住所を、日本の総務大臣に届け出ることとされています。

削除請求窓口の公表

これまで、大規模プラットフォーム事業者であっても、よくわからないSNS上あるいはHP上の階層を辿り「本当にここに問い合わせる形でいいのだろうか?」という疑問を利用者に抱かせることとなる構造を有していることが少なくありませんでした。

そのため、SNS利用者は自らの削除請求がそもそも伝わっているのかどうか、伝わったうえで削除請求が拒否されたのかどうかなど、自らの状況について把握しかねる事態が度々生じていました。

そこで、情プラ法は新たにこのような問題にも対応するべく、SNS上での権利侵害を受けた者からの削除請求を受け付ける窓口を明確にし、利用者による削除請求への過度な負担を排除するべく、次のような規定を設けています。

第23条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)

1 大規模特定電気通信役務提供者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。

2 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。

二 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。

三 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第26条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

この規定により、大規模プラットフォーム事業者は、削除請求(条文上の文言では「侵害情報送信防止措置」とされます。)を受け付ける窓口を明らかにしたうえで、その削除請求がちゃんと受け付けられたものであるのかどうかを、日時をもって明示することが義務付けられることになります。

調査~侵害情報調査専門員の関与~削除の実施・不実施

それでは、削除請求窓口に寄せられたSNS利用者による削除請求は、どのような一生を辿ってその結末を迎えるのでしょうか。

上記の条文に引き続く情プラ法の規定は、下記のようになっています。

第24条(侵害情報に係る調査の実施)

大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

第25条(侵害情報調査専門員)

1 大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第2項第2号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

3 大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第26条(申出者に対する通知)

1 大規模特定電気通信役務提供者は、第24条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

一 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨

二 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由

2 前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第23条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。

一 第23条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。

二 第23条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

決してわかりやすい条文ではないと思います。

まず、大規模プラットフォーム事業者は、利用者から削除請求が適切な窓口に対してなされた場合、その削除請求が法律上認められるべきものかどうかということを、きちんと調査するよう義務付けられました。これは、今までの法律では弱かったところであり、明確にプラットフォーム事業者側の法令上の根拠ある義務として定められたことに価値があると考えられます。

そして、上記の調査を行う場合には、投稿者の表現の自由、プラットフォーム事業者の責任、削除請求を行った者の権利の保護という3つの観点から、削除請求対象が本当に誰かの法律上の権利を侵害し、投稿者の表現の自由という憲法上の権利を考慮したとしても、当該法律上の権利を保護しなければならないのかどうかという判断を行わなければなりません。

その際には、プラットフォーム事業者の内部で簡単に検討し結論を出すことは困難であり、またそのような検討を許すことは翻って投稿者や削除請求者の権利保護に反する結論を出してしまうことが容易に想定されることから、法律上の権利侵害について十分な専門知見を有する者を、侵害情報調査専門員としてプラットフォーム事業者が選任しなければならないこととされました。

また、大規模プラットフォーム事業者は、削除請求に対して対応し対象の投稿等の削除の手続を行った場合にはその旨を、削除しないこととした場合にはその旨及びその理由を、削除請求者に通知しなければならないこととされました。これにより、ひとまず「自分が削除請求した事案はどうなったのだろう…?」という悩みを抱いたまま時が無為に過ぎることは避けられるようになりました。

なお、削除請求の対象とした投稿の投稿者に、大規模プラットフォーム事業者が意見を聞くこととした場合や、侵害情報調査専門員に事案の調査・検討を行わせることとした場合、その他やむを得ない理由がある場合には、削除請求から14日以内に削除するあるいは削除しない旨の回答をすることなく、これらの場合に該当する旨を削除請求者に通知すれば足りることともされています。

これまでに多々大規模プラットフォーム事業者に関する発信者情報開示請求、削除請求の事案を扱ってきた当事務所としては、過去の各大規模プラットフォーム(SNS)の対応にも鑑みると、この「やむを得ない理由がある」という区分を濫用されるのではないかという懸念を抱いております。

違法な投稿をした者への削除の通知

第28条(発信者に対する通知等の措置)

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第2号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第1項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

一 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。

二 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

これまでの手続により、削除の請求に大規模プラットフォーム事業者が応じてくれることとなった場合には、当該大規模プラットフォーム事業者から削除対象となった違法な投稿の投稿者に対し、削除を行った旨及び削除を行った理由を通知することとなりました。

これにより、投稿者は自らの投稿が違法なものであったことを認知することができるようになり、再発防止の効果を期待することができるようにもなるものと考えられます。

おわりに

上記にご紹介しました新設条文のほかにも、削除申請の受付の状況や削除実施状況の公表をすることも大規模プラットフォーム事業者は義務付けられることとなっており、これまでブラックボックスだったSNSにおける法的権利の保護について、かなり多くの手当てがなされることになっているように感じられます。

今後の課題としては、違法な投稿に対する削除仮処分の申立てにおいて、情プラ法に基づく削除申請をしていないことが「保全の必要性」を否定する方向に働く事情となってしまうのかどうかや、情プラ法に基づく削除によってIPアドレスやアカウントへの登録電話番号等の発信者情報開示請求の対象となる情報が削除されてしまうのではないかというあたりが挙げられるかと思います。

当事務所においては、情プラ法あるいは周辺諸法令に関する改正の様子を引き続き注視し、所内健さんに努めていきます。